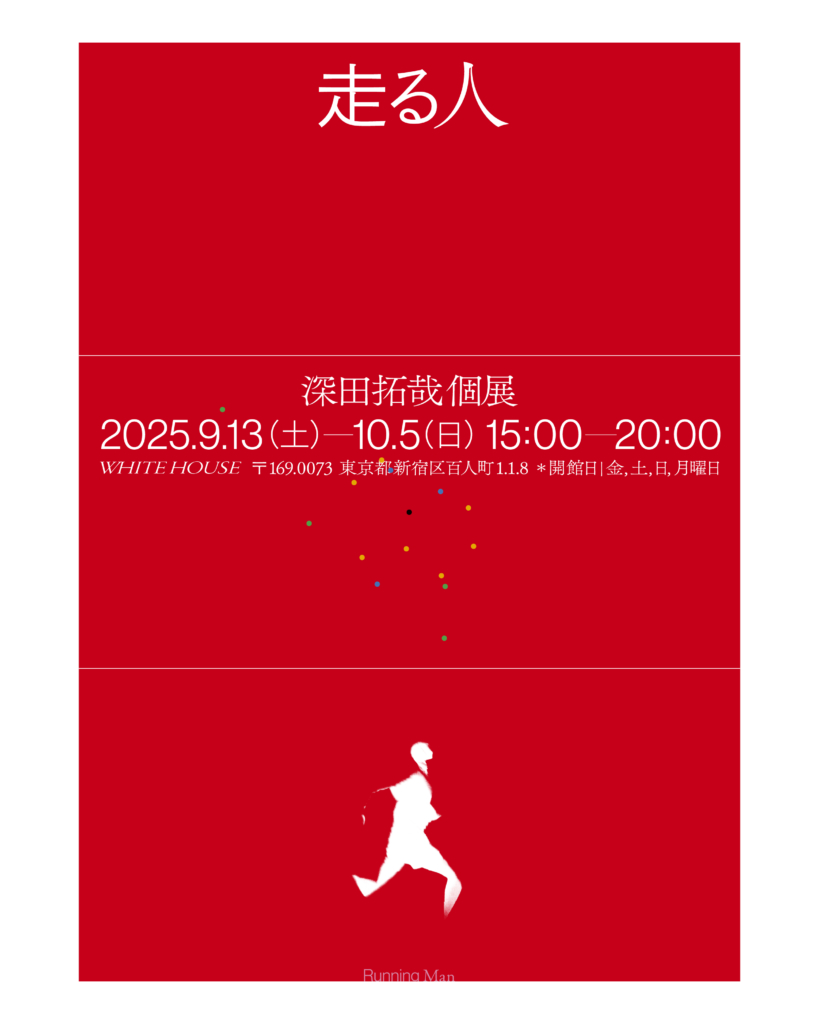

深田拓哉 個展

“走る人”

会場:

WHITEHOUSE

会期:

2025年9月13日(土)-10月5日(日)

15:00〜20:00

*金土日月曜日のみ開廊

オープニングレセプション:

2025年9月13日、17時〜

協力:

BIGBOX高田馬場(株式会社西武不動産プロパティマネジメント)、ARK

作家:

深田拓哉

キュレーション:

前田宗志

グラフィックデザイン:

熊倉正敦

問い合わせ先:

展覧会趣旨:

WHITEHOUSEにて、深田拓哉の東京初個展『走る人』を開催します。

深田拓哉は、鉄を主な素材に用い、大型彫刻やインスタレーションを展開してきました。彼の制作は、常に圧倒的な肉体的負荷を伴いながら重量のある素材を扱ってきました。それと同時に、その素材である鉄が時間とともに風化し、やがて自然へと還ろうとする有機的な性質にも強い関心を寄せてきました。鉄は採掘や運搬、精錬や加工、再利用といった長い履歴を抱え込み、その移動の記憶を物質内部に沈殿させながら、痕跡を増殖させます。深田は、この履歴の集積と不可逆的な変化に注目し、鉄を都市や風景に潜む忘却の層を掘り起こす媒体として扱ってきました。

これまでの制作を振り返ると、彼の眼差しは一貫して風景の中で役割を失ったものに向けられてきました。用途を終え、朽ち果てつつもなお風景の片隅に居座り続ける看板や標識、取り残された鉄骨。人々の記憶から取りこぼされ、都市の新陳代謝のなかで埋もれていく存在を、彼は「未来の遺跡」と呼び、彫刻として再び立ち上げてきました。そこには過去を懐かしむ姿勢ではなく、見えていながら見過ごされてきたものに光を当て、都市のリズムによって忘れられてしまう事物を再認識させる態度があります。痕跡は残りながら消え、消えながら残る。その矛盾を孕んだ存在と向き合うことが、深田の実践の核にあります。

また、彼のこれまでの実践では、鉄の重量と移動可能性という両義的な性質が繰り返し試されてきました。数十キロ、数百キロを超える鉄の塊を、人力あるいは車で都市を横断して展示場所へと移動させる。その過程で生じる汗や疲労といった身体的な経験は、作品の見えない基層を形づくっています。労働の負荷や素材の摩耗を避けるのではなく、それらを作品の一部として提示する。そこには、社会が効率や合理性の名のもとに切り捨ててきた行為を再び担い直す姿勢が表れています。

本展『走る人』は、これまでの実践の延長にありながらも、新たな展開を示すものです。主題となるのは、彼の地元・高田馬場を象徴していた都市の記憶です。商業施設「BIGBOX高田馬場」の外壁に1974年の開館時から掲げられていた、杉浦康平による赤い走る人と白い雲のグラフィック。2007年の改修によって姿を消したこの図像は、当時の深田にとって特別な意味を持つものではありませんでしたが、年月を経るなかでかつての風景の断片として記憶に呼び戻され、現在の制作と結びつきました。

本展では、この失われた都市のイメージを鉄によって再構築し、さらにモーターによる駆動を付与することで、沈殿していた記憶を重量ある彫刻として立ち上げます。走るという行為は、単なるモチーフの再現にとどまりません。動かすことは風景を移動させることであり、都市の変化や作家自身の生活史とも呼応します。最も重い素材のひとつである鉄に機械的駆動を加えることで、近代以降における移動の変容を示します。かつて身体が直接担っていた移動は、車や電車、飛行機といった外部の仕組みに委ねられ、あたかも身体に起こるものとして経験されるようになりました。主体の空洞化を伴うこの変容を、深田の彫刻は鋭く可視化し、身体と風景との関係を改めて問いかけます。

深田は常に都市の痕跡と向き合ってきました。忘れられた看板を拾い上げること、錆びた鉄を再び組み立てること、都市に残る匿名の断片を新たに提示すること。いずれも、風景の変化の中で人知れず失われてきた層を見つめ直す試みです。『走る人』は、こうした実践を個人的な経験と結びつけながらも、より普遍的な問いへと展開します。都市の象徴が姿を消すという出来事を出発点に、誰もが持つ土地の記憶を再考させるのです。

都市の記憶やモニュメントは絶えず更新され、忘却の速度はますます加速しています。深田の鉄彫刻は、その重量と動きによって都市のリズムに遅延をもたらし、忘却のプロセスをわずかに狂わせます。それは、失われた風景や地元の存在をもう一度選び直すための試みであり、鉄という物質を通して彫刻の可能性を更新する行為です。本展は、深田がこれまで積み重ねてきた実践を踏まえつつ、鉄彫刻が都市や身体、そして記憶といかに関わり直すことができるのかを提示する場となります。

「展覧会に就いて」

2025年で30歳になってしまった。大学生のときと比べたら疲れも取れないし、前日に食べたものが翌日の昼過ぎまで残っている。腹の周りが気になり始め、髪の量もついに気になり始めている。加齢というものは潮の満ち引きのようだ。徐々に砂浜を侵食し、さっきまで自分がいたはずのところはもう水に侵されている。何かに侵されているという事実に気がつくのは、腰上くらいまで水に沈まないとわからないのかもしれない。美術大学の学部から大学院修了までの6年間、さらにそこから3年半も市立美術館ではたらき、なんやかんやで北陸の地に来てから10年近くを過ごしてしまった。

『ふるさとは遠きにありて思ふもの、そして悲しくうたふもの』

この地で生まれた室生犀星が歌ったものだが、10年も経ると、この北陸の土地がもう僕にとっての地元になってしまった。だが根底にはずっと自分は東京の人間だ、という意地のようなものもある。しかし、たまに東京の実家に帰ると、どうも座りのわるい感覚に苛まれてしまう。東京、新宿、高田馬場、この街はあまりにも変化が多すぎる。変わらないものがない。僕の知っている街はすでに無くなっているのかもしれない。自分の所在地のような、帰るべき場所を喪失してしまった気がする。

最近は毎日8時に起きて、8時40分に車に乗り込み、22.3km離れた職場まで移動し、9時10分ごろに駐車場に着き、タバコを2本吸いながら9時30分に職場に着く。定時の18時15分に職場を出て、コインパーキング(7:00-19:00、最大料金500円)でお金を払ってから18時30分に車に乗り込み、また22.3kmの道のりを経て19時20分ごろに家に着く。2号半の米を炊いて夕食を摂る。食後に1本タバコを吸い、10km離れたアトリエに向かう。15分の運転ののち、21時前にアトリエで制作を始める。2時過ぎに制作を引き上げ、帰りのコンビニで450円のタバコと355mlと500mlのビールを買い晩酌を嗜み、夜3時半に就寝する。日々の生活の中で様々な数値があって、私はそれをずっと消費し続けている。ガソリンもタバコもビールも消費すれば灰になり尿となる。残ることはない。しかし、距離や時間などはそれとは違って不変なものだ。消費するという表現はおかしいかもしれないが、距離というものは手段や経験によって明らかに体感が変わる。

この駄文を書いている間に一つ思い出したことがある。免許をとってすぐに貯金を崩して買った、10万キロ超えの軽バン、MT/4WDのホンダ・アクティバンを買ってから3日、まだ坂道発進すら朧げな中で金沢から東京へ向かったことだ。下道の道中をまだかまだかと思いながら延々と一人で運転を続け、なんとか東京に着いた頃には12時間が経っていた。今となっては、この最初の道程が私から東京を遠い存在に分断させたように思える。そしてそんなことを何度も何度も続けた結果、約5年で10万kmを走り、アクティを計2台も乗り潰してしまった。おかげで455kmという距離は下道であろうと平気に行けてしまうような距離になった。なんとも無意味なドライブの往復のなかで、何度行っても変わらずにその場で主張せず、存在し続けるものを目にすることがあった。朽ちた看板や、錆びた鉄骨、廃墟など風景の中に溶け込んでいるもの。私はそれらを風景の一部として存在し続けるものたち、「未来の遺跡」と名付け、彫刻に落とし込み再認識させる、というテーマで制作を続けてきた。しかし今回主題にするBIGBOXの「走る人」の絵は、2007年に既に無くなってしまったものである。

自分の街の顔と言えるもの、アイデンティティのようなものが無くなってしまった。その時の信条は「あ。無くなったんだ、そうか。」くらいの感じだったと思う。ものがなくなる喪失感というのはこんなものなのかもしれない。

「昨日食べたものが、奥歯に詰まってもどかしい」

1960年代に盛んに謳われた「メタボリズム」と呼ばれる運動は、都市の成長に伴い姿や形を変えた。BIGBOXもその運動の第一人者であった黒川紀章によって設計されたものである。特異なその建築様式は、私が小学生くらいまでは「変な建物」として随所に残っていたが、取り壊しが進み、かつてあった存在は姿を見ることができなくなった。建築家の意図とは相反する形になり、「未来の遺跡」になれなかった。しかし、BIGBOX の「走る人」のように、私とその土地の記憶には残り続ける。つまようじで、歯と歯の間をこそぐかのように、私は失われたものを彫り起こさなければならない。この展覧会は、私の30年の中で失われたものや、東京と北陸との距離などから、自らの身体の行方と、もののあり方を「彫刻」によって再興する。

長年この地に住み続け、私や家族を支えてくれた、今年の3月に亡くなった祖母にこの展覧会を捧げたい。

深田拓哉

『走る人』——2025年における鉄彫刻の意味

走り続けること

『走る人』という題には、身体的な動作以上の意味を託している。走ることは、痕跡を刻みながら風景を更新する運動である。足跡や轍に見られるように、移動は記録を残すと同時に上書きもしていく。走る人とは、記憶や風景を翻訳しつつ、運動を反復させる存在である。またはローカルへの往還を通じて、消えることと残ることのあわいに身を置き、変化を断続的に生成する。現在、私たちは加速度的に進行するテクノロジーの革新、環境の危機、社会的な分断や移動の増大といった多重の課題の中に生きている。情報は即座に流通し、あらゆる出来事は瞬時に可視化される。一方で、身体的な手応えや記憶の重みが軽視される傾向も強まっている。この時代の中で、鉄という素材を基盤に据えた彫刻が運動を表すことは、即ち時代に対するひとつの態度である。

鉄彫刻の変容

鉄は、最も古い時代から人間の文明を支えてきた素材である。道具、武器、建築、交通、産業機械。そのいずれにおいても、鉄は資源以上の意味を持ち、文明と共にその特性を引き出しながら発展してきた。強靱でありながら加工に適し、磁性や重量を備え、溶かして再利用もできる。しかし鉄はいかなる用途にあっても、酸化による変色を避けられず、時間とともに姿を変えていく。錆は時間の刻印であり、鉄は物質であると同時に記録媒体にもなる。そのような特徴を持つ鉄が彫刻としての動態を獲得するとき、その運動は鉄が抱える歴史的側面を浮かび上がらせ、過去の記憶を再生成する。どこから来たのか、誰の手を経たのか。鉄彫刻には、その移動と変化の累積がこれまでのあらゆる運動の総体として可視化される。

1969年、彫刻家・飯田善國が主宰した「国際鉄鋼彫刻シンポジウム」の記録集において、美術批評家・中原祐介は「鉄彫刻の意味」と題した論考にて、鉄彫刻には「文明の産物」としての側面と、「自然への回帰」とする側面の両義性があることをすでに指摘していた。しかし、同シンポジウムを経て、実際に制作された作品の多くは、鉄を文明の象徴や構造の力学として提示するものであり、後者を前景化したものは限られていた。そもそも「国際鉄鋼彫刻シンポジウム」なる出来事が成立し得たこと自体、鉄が近代産業を支える素材として強く意識されていた当時の時代性を物語っている。鉄彫刻を主題に論じた批評は意外にも少なく、中原の言及はいまなお議論の基点として参照され得るだろう。その上で、現在の私たちが鉄彫刻に見出すのは、まさにその「自然への回帰」から派生した変容のプロセスである。鉄は産業の象徴としての意味を脱しつつあり、その変容は彫刻に対する認識の変化とも呼応する。

移動・忘却・再接続

走ることは痕跡を残すと同時に、それを消す行為である。足跡は風にさらわれ轍はやがて覆い隠される。現代において移動と忘却の関係はますます切実な問題となっている。人々はいとも容易く土地を移り変わり、情報は瞬時に流通する。その速度の中で、土地や身体に刻まれた経験は、共有されぬまま失われやすい。そうした記憶は受動的に保存されるのではなく、歩き直す、見直す、語り直すといった行為の反復によって、消えかかる記憶はつなぎ直される。消えゆくことと残ることは、能動的な反復の中で更新されるひとつの運動の両側面である。

そしてこの問題は、ローカルへの往還とも深く結びついている。土地に根ざした歴史と、広域的な移動や接続の中で生じる経験がそれに交差する。両者を往還する運動は、土地に刻まれた断片的な記憶を別の場所へと運ぶ。根ざすことは閉じられた郷愁にとどまる危うさを孕むが、越境する運動はその閉域を破り新たな共有可能性としての普遍性を生む。ある地域を抱えたまま移動し続けることは、地域主義の提示ではなく、記憶と風景を揺さぶりつつ更新していく行為である。その残存と忘却のあわいを往復する運動に、持続的な可能性が宿るだろう。

2025年以後の彫刻的実践に向けて

今日における彫刻は、あらためて生成のただ中にあるといえるだろう。デジタルな映像やバーチャル空間もまた生成的な運動を提示するが、それは繰り返し可能で流動的である。対して、彫刻における生成は明らかに摩擦や摩耗といった物質的変化を避けられず、運動とともに変質を重ねていく。こうした生成する過程とその継続に、彫刻は在り方を体現するのである。

改めて、彫刻を運動とともに捉えることは実践上の要請である。第一に、二〇世紀以降の彫刻は静止物から生成や出来事へと重心を移しており、この運動はすでに領域内部で問われ続けてきた課題である。第二に、速度と即時性が支配的な情報環境において、運動を通じて示される変化は、時間と記憶を身体的に経験するための契機となる。第三に、鉄のような素材はあらゆる履歴を内包しており、運動と結びつくことで過去と現在を媒介する。いずれも、現代の彫刻における方法論的分岐に直結している。

ここに、かつて論じられた「鉄彫刻の意味」への応答がある。その両義性に触れていた中原の指摘は、当時の状況を踏まえればやはり先見的であった。鉄が文明を支える資源として最前景に置かれていた1969年にあって、その内側にすでに「自然への回帰」というもう一つの視点を読み取っていたことは鋭い洞察である。その視点は、鉄という素材が本来的に孕む性質として伏在しており、半世紀を経た今、ようやく鉄彫刻は風化や忘却、残存といった不可避の変化を抱えた媒介物へと、さらなる変容を遂げている。

これからのジャンルとしての彫刻に対して、鉄彫刻がいかなる意味を持ちうるのかを問いたい。注目すべきは、鉄彫刻における運動が、異なる経験や記憶をつなぐための翻訳として作用する点である。 本展にて出展される作品は、その物質性に依拠しながら、素材史(鉄の文明的起源とその変容)、時間層(痕跡や風化の堆積)、地理論(ローカルとの接続)の諸項目から観察可能である。『走る人』は、私たちがいかに経験をつなぎ直し、共有し得るかという問題系へと開かれ、彫刻家・深田拓哉による鉄彫刻の動態とその実践は、記憶を刻みながら走り続ける存在として、2025年以後をなんとか生きようとするものの条件を描いている。

前田宗志(キュレーター)

深田拓哉 / Takuya Fukada

1995年 東京都新宿区にて生まれる。

2022年 金沢美術工芸大学大学院彫刻専攻修了、現在富山県在住。

日常風景の中で見つけた朽ちた看板や構造物など、用途や役割を失いながらも存在し続けるものや、見過ごしてしまうものをモチーフに、それらを「未来の遺跡」として作品にしている。大型な彫刻や大規模なインスタレーションを得意とし、主な素材として鉄を用いる。